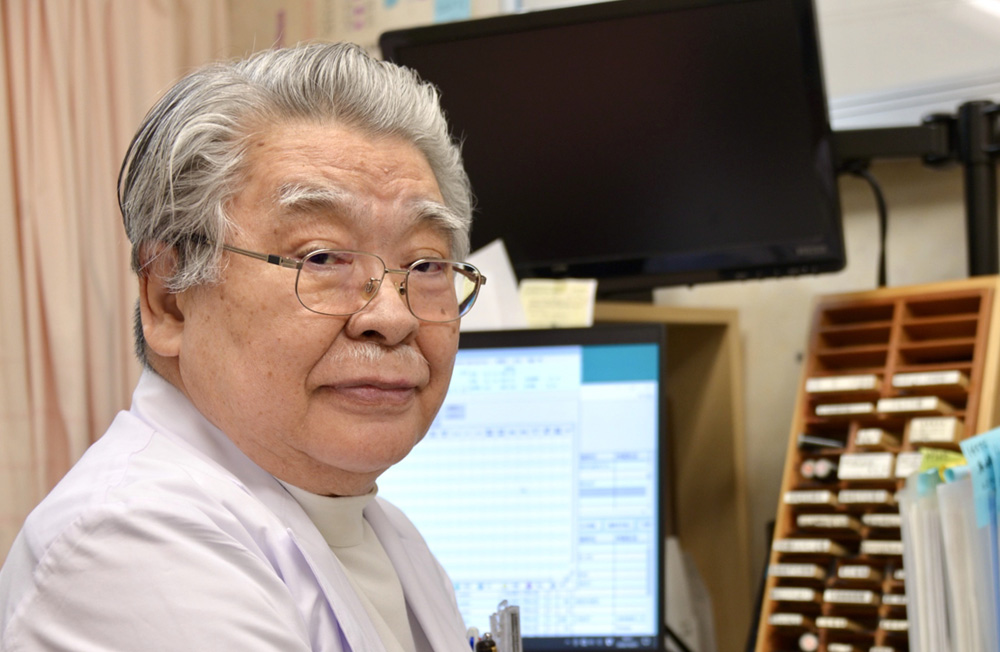

北海学園大学の宮入隆教授に「外国人材の現状と課題」を訊く

社会の維持に不可欠として受け入れ体制の整備が急務

「外国人材なしに北海道の一次産業は成り立たない」と指摘する宮入教授

(みやいり・たかし)1972年長野県出身。北大大学院農学研究科生物資源生産学専攻博士後期課程修了。博士(農学)。専門は農業経済学、農業市場学、農産物流通論。北海道農業を主対象として産地や流通、農協組織の課題を研究。外国人材受け入れなど労働力不足の実態分析も行なう。「北海道農業における特定技能制度の多面的活用の実態と課題」(農業経済研究)など論文多数。53歳

外国人材の支援は自治体の大きな責務

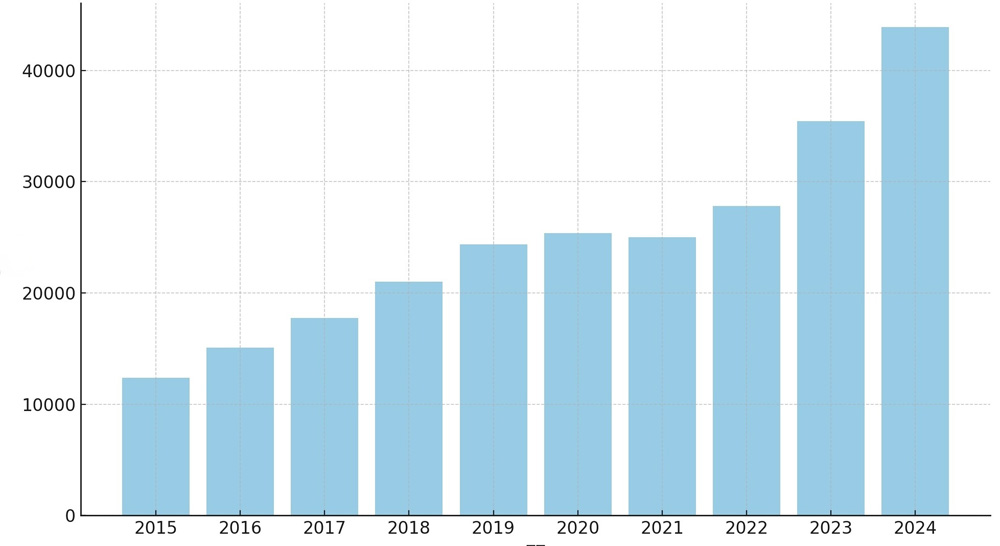

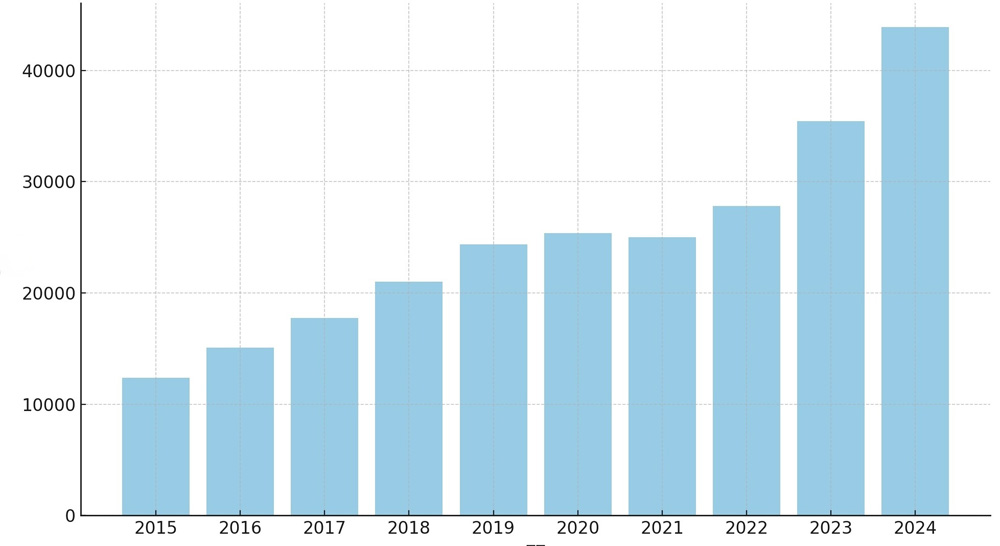

北海道は日本の農業基地──。道内のそんな役割は全国的な米不足などの影響でさらに強まりそうだ。米の増産や農業の付加価値化が叫ばれる一方、懸念されるのが労働力の確保だ。牧場や畑などの現場では高齢化などにより働き手が不足し、代わって外国人労働者が急増している。その数は道内で現在約6千人。水産加工や介護分野などを含めた全業種では4万人にものぼる。だが、彼らの受け入れ態勢の整備は、まだ道半ばだ。農業をはじめとする北海道における外国人材の現状と課題とは何なのか。道内各地の事例を交え、農業経済論が専門である北海学園大学経済学部教授の宮入隆氏(53)に訊いた。

(8月6日取材 ジャーナリスト・岡野 直)

|北海道農業で深刻な労働力不足

即戦力に対応する特定技能ビザ|

──北海道の農家戸数の現状はどうなっていますか。

宮入 私が学生だった30年前、道内には農家が約8万戸ありましたが、現在は半減しました。1990年代、WTO(世界貿易機関)ができて農業のグローバル化が言われ、関税も下げられた。「農業は保護されすぎ」というイメージがありますが、そんなことはなく、今の農家は市場競争を生き残った経営マインドを持つ方々です。

──欧州などでは酪農など、政府に手厚く保護されているそうですね。

宮入 緯度が北海道と同じくらいの欧州は高地が多く牧草しか作れないので、酪農に政府が多くの補助金を出しています。

一方、北海道の酪農は規模が拡大し、一戸平均の牛が約150頭と欧州を抜き、上士幌町などでは千頭を超えるメガファームもあります。他国より政府支援が薄い中で、農家からは「雇用労働力(※労働に従事できる15歳以上の人口)がほしい」という切実な声があがっています。

──そういう事情から労働者として外国人が増えている。

宮入 過疎化で人手不足の中、規模拡大が進んでいます。子牛の世話や搾乳は経営者の奥さんがやるといった性的分業が昔は多かったのですが、そうした家族経営を続けていくことは困難になっています。

そこで、搾乳などを支援する酪農ヘルパー会社や、装置のメンテナンスなどをする酪農コントラクター(請負事業者)の重要性が増しているわけですが、そうした専門人材が足りない。酪農ではすでに多くの外国人が働いていますが、今後、営農支援組織でも増えてくると思います。

道内の外国人労働者数の推移(北海道労働局発表)。24年に初めて4万人を超え、そのうち約6千人が農業関係に従事している

浦河町の「桜まつり」で踊りを披露するインド人の女性

道内の外国人労働者数の推移(北海道労働局発表)。24年に初めて4万人を超え、そのうち約6千人が農業関係に従事している

浦河町の「桜まつり」で踊りを披露するインド人の女性

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.