ルポ「ひきこもり」117--「小樽不登校・ひきこもり家族交流会」の現在【3】

ひきこもり問題の正しい理解を求めて要望書を小樽市に提出へ

2025年06月号

昨年8月24日に北見市で開催された「支え合いの地域づくりフォーラム」

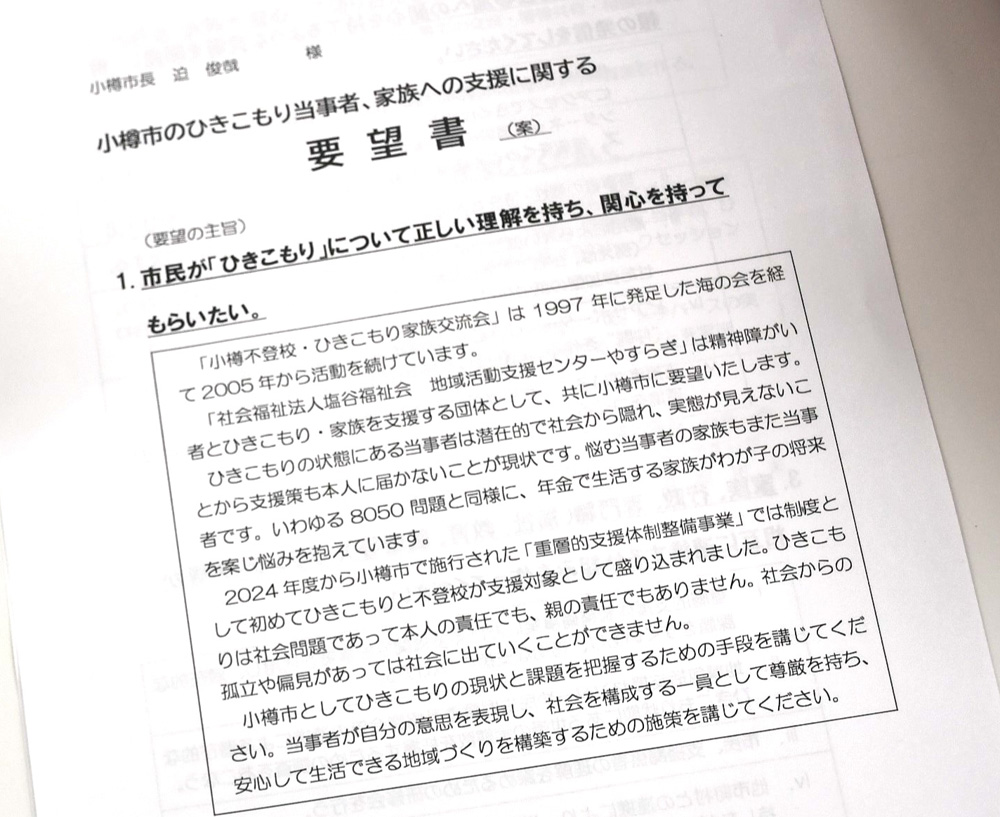

ひきこもりについて正しい理解をしてもらおうと、小樽市の社会福祉法人塩谷福祉会・地域活動支援センター「やすらぎ」と「小樽不登校・ひきこもり家族交流会」が共同で要望書を5月下旬に小樽市に提出する。両団体はひきこもりの現状を市民に把握してもらい、当事者や家族が安心して暮らせる地域づくりを求めており、社会が直面する深刻なひきこもり問題に今後、小樽市がどう対応していくのかが注目される。他都市の支援の状況を交えながら小樽市のひきこもり支援の行方を見ていこう。

(武智敦子)

15年ぶりに支援指針を改訂

内閣府が2022年に行なった調査によると、15歳~64歳の国民のうちひきこもり状態にある人は146万人と推計されている。ひきこもりは、かつて若者の問題だとされてきたが、ひきこもりの長期高年齢化が進み、年老いた親が中高年の子どもの生活を支える「8050問題」は「9060問題」へと移行しているこのような状況下で家族が地域から孤立し、人知れず亡くなる事例は決して少なくない。

厚労省は2011年にひきこもり当事者や家族への支援指針をまとめた「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を策定。ひきこもりの定義を「おおむね6カ月以上自宅に留まっている状態」とした。

このため期間が6カ月に達していないひきこもりは、支援機関を訪れても門前払いされるケースもあり、家族や当事者からは「“6カ月以上”という表記を外してほしい」という指摘があった。

支援の方向性も精神障害や発達障害といった医療や福祉などの専門機関を中心としたものであったため、それ以外のひきこもりは、支援からこぼれ落ちていた。

こうした反省を踏まえ、厚労省は今年1月、15年ぶりに支援指針を改訂。全国の自治体に通知したのが「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~」だ。同ハンドブックでは、これまでの定義だった「6カ月以上」が消えた。さらに従来のように就労や社会参加をゴールとする支援ではなく「本人の尊厳や主体性、自尊感情を回復するための自律」を目指すべきだとした。

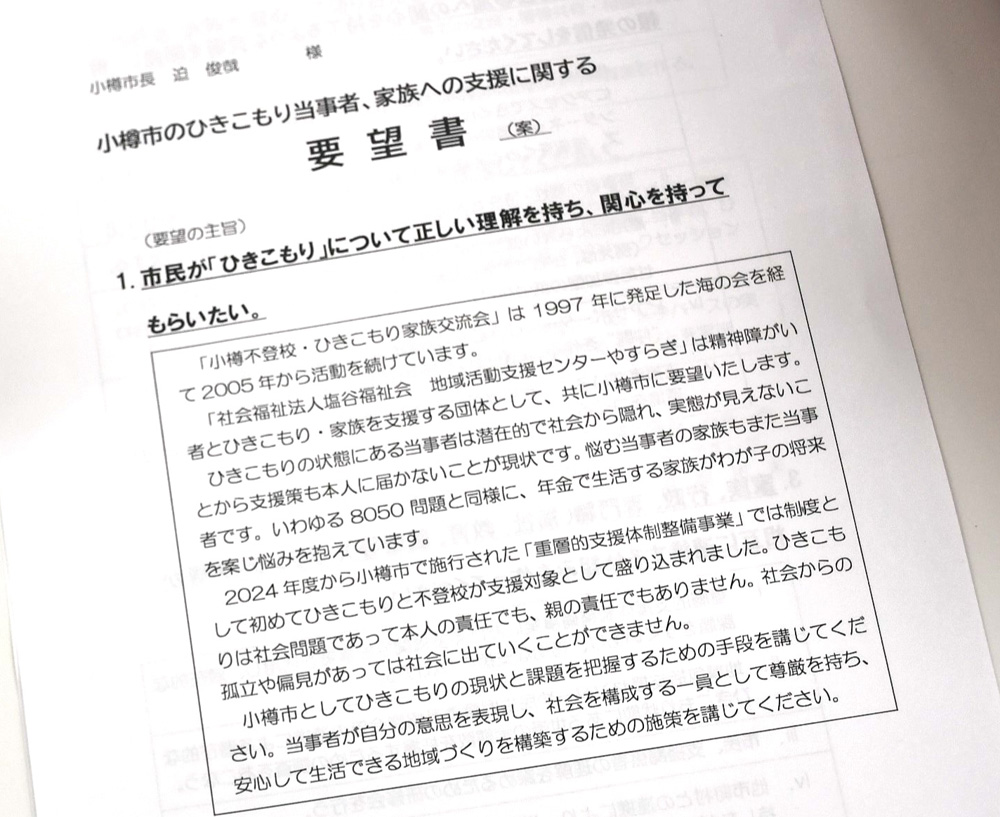

5月28日に小樽市に提出する予定の「要望書(案)」

新しくなった「小樽市総合福祉センター」

小樽市保健所や市総合福祉センターが移転した「ウイングベイ小樽」

家族会のメンバーと懇談する浦部さん(中央)

4月に開いた家族交流会の月例会

札幌市の「よりどころ」家族会

新しくなった「小樽市総合福祉センター」

小樽市保健所や市総合福祉センターが移転した「ウイングベイ小樽」

家族会のメンバーと懇談する浦部さん(中央)

5月28日に小樽市に提出する予定の「要望書(案)」

4月に開いた家族交流会の月例会

札幌市の「よりどころ」家族会

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.