ラピダス稼働で北海道の電力事情はどうなるのか?

原発再稼働の呼び水か

国産先端半導体の製造工場「ラピダス」などの稼働にともない、停止中の泊原発(写真)の再稼働に向けた世論誘導も──。今後の電力需要の増加にともなう影響について、掘り下げた議論はない

電力の大量消費が生み出す道内経済の負のスパイラル

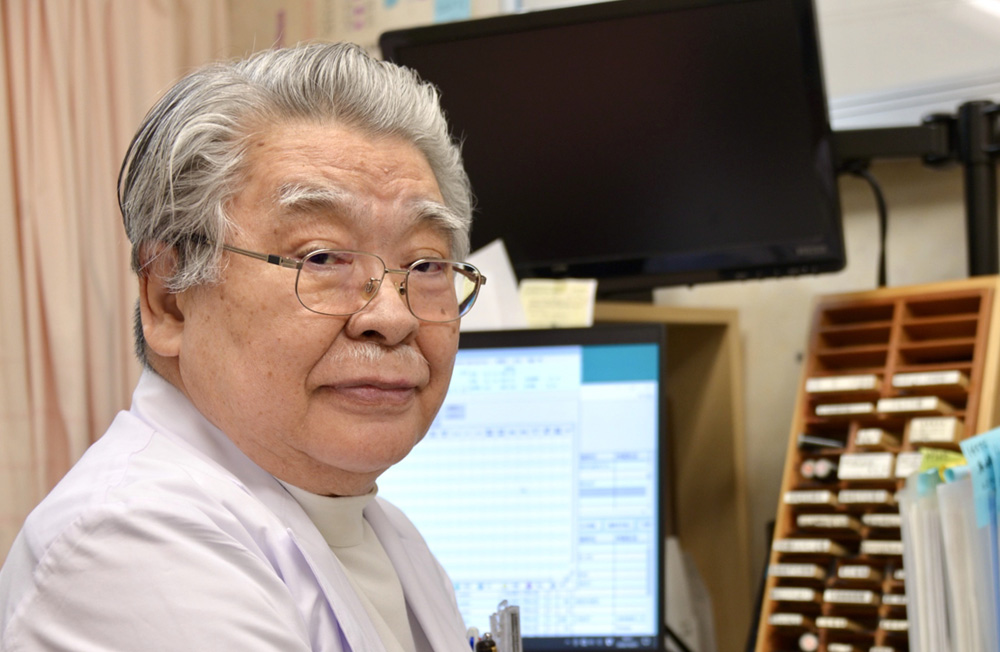

千歳市内で次世代半導体の量産をめざすラピダスが4月1日、2ナノ半導体の量産に向けた試作を始めた。政府から巨額の支援を受け“国策企業”としての稼働だが、量産化にともなう環境への負荷や道民生活への影響などは示されないままだ。ラピダスの稼働にともなう北海道の電力事情の変化もそのひとつで、企業側から今後の電力需要をめぐる詳細な情報提供はなされていない。こうした状況に対し、環境工学などの研究のかたわら、自然エネルギーの普及促進活動に奔走してきた山形定さんは、「半導体デバイスの製造プロセスは複雑・微細化し、電力消費量が増えていく。情報開示が不十分で確度の高い推定はできないが、ラピダスの消費電力は道内需要の10%を超える可能性もある」と指摘。「需要の増加を泊原発3号機の再稼働で賄えば、バックアップ用の火力発電所も増え、自然エネルギーによる電力の強制停止が行なわれて、北海道経済や道民生活に大きな影響を及ぼす」と警鐘を鳴らす。今回は、NPO法人さっぽろ自由学校「遊」の半導体講座での山形さんの講演要旨を紹介する。

(ルポライター・滝川 康治)

半導体の製造に多額の税金投入

回路の微細化で増える電力消費

皆さんがお持ちのスマホはもちろん、身の回りの電化製品、電気炊飯器ですらICなしには使えず、車のコントロールも半導体の素子でやっています。USBメモリやSDカードの容量が増えるのは回路の微細化のおかげです。こうして、人間の記憶を超えるスマホができ、ますます物事を覚えなくなる──半導体の世界では、そうしたことにしのぎを削っています。

半導体はどう製造するか。まずピュアなシリコンを作り、1400度くらいに熱して溶かし、そこに種結晶を付けてゆっくり育て、最終的には銀色の大根のような形にしてダイヤモンドブレードという装置で切断すると、シリコンウェハーという薄い円板ができます。ウェハーの表面を酸化して電気が通らないように膜を作り、そこにリソグラフィーという、回路を写し込む作業に移る。そして、表面の感光剤が付いてないところに、ビームをぶつけてやる、と。その後、回路を作るためイオン注入を行なってから、半導体の上に金属で皮膜する……。こうしたプロセスを何度もくり返して、ようやくでき上がります。

半導体の製造プロセスは従来、シリコンウェハーに回路を形成する「前工程」、切り離してパッケージングや検査・出荷する「後工程」からなっていました。最近では「前工程」をさらに3段階に分類しなければならないなど、工程が増えているようです。

(やまがた・さだむ)1961年、山形県山形市生まれ。 山形大学工学部応用化学科卒業。東京大学大学院工学系研究科化学エネルギー工学専攻博士課程修了。89年に北海道大学工学部助手となり、今年3月末に定年退職(専門は環境工学など)。36年におよぶ北大での研究者生活のかたわら、自然エネルギー関連の活動に取り組み、2012年からNPO法人「北海道新エネルギー普及促進協会」の理事長を務める。札幌市在住

建設工事が進む先端半導体工場「ラピダス」(昨年10月撮影)

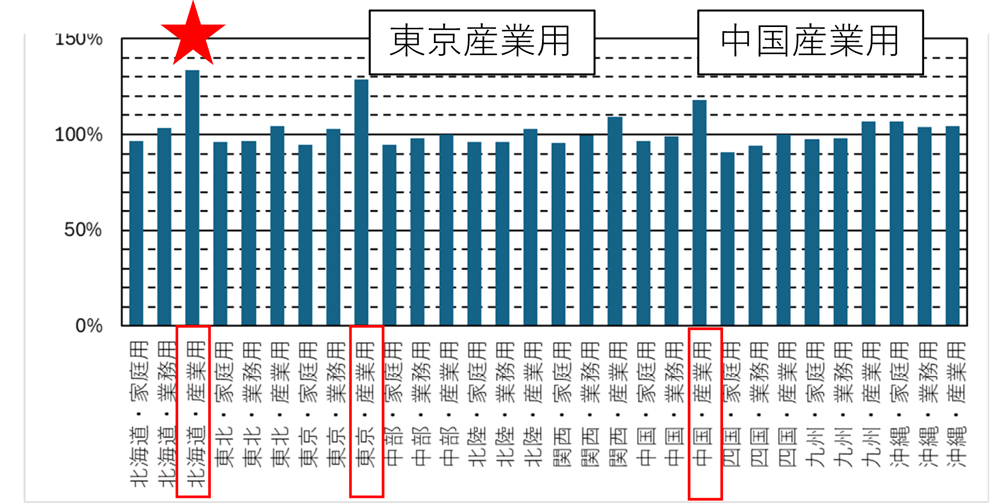

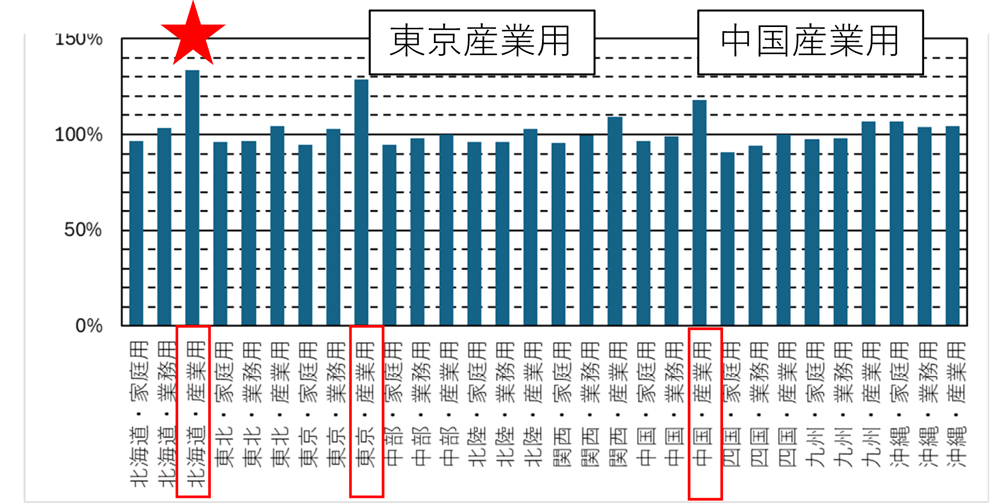

電力需要伸び率で北海道の産業用が最高(電力広域運営推進機構の資料・山形さん提供)

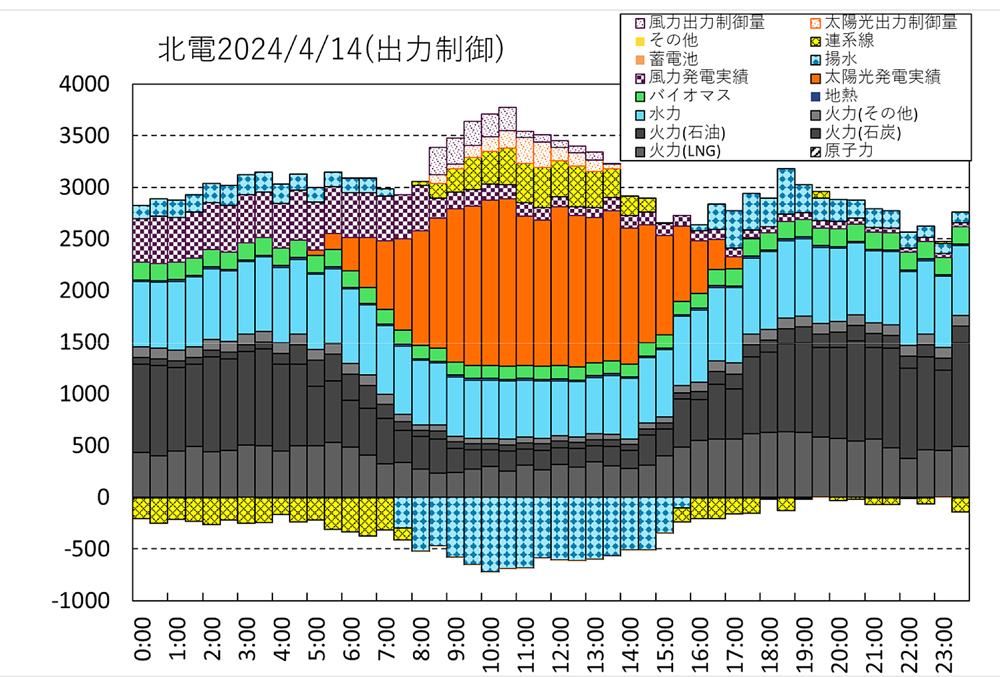

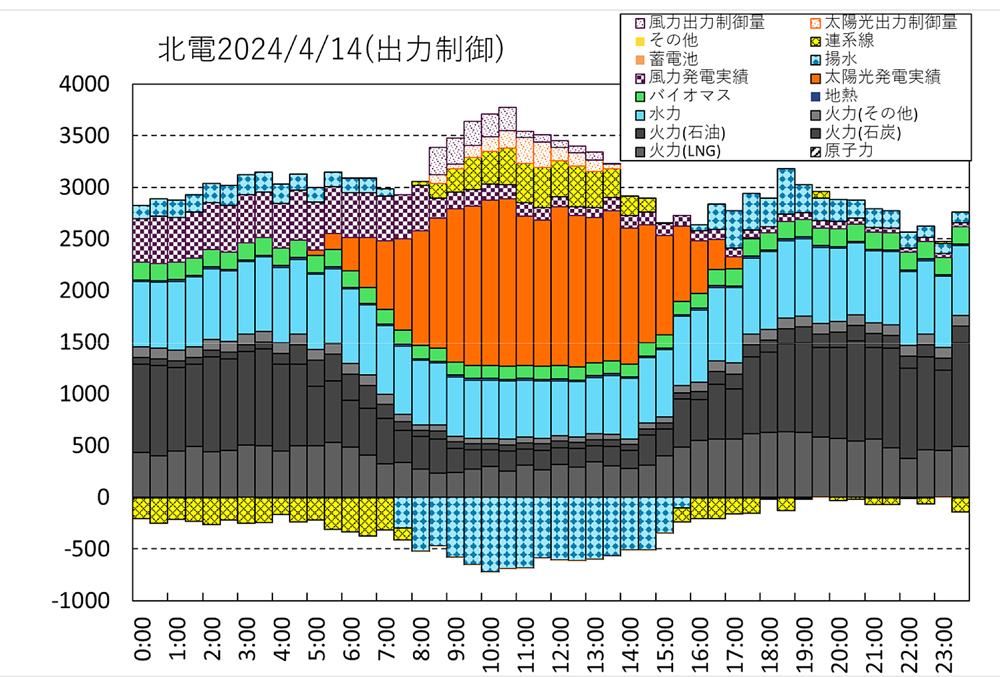

北電の出力制御の一例。電力が余り、太陽光5.6%、風力12.8%を停めた(山形さん資料から)

(やまがた・さだむ)1961年、山形県山形市生まれ。 山形大学工学部応用化学科卒業。東京大学大学院工学系研究科化学エネルギー工学専攻博士課程修了。89年に北海道大学工学部助手となり、今年3月末に定年退職(専門は環境工学など)。36年におよぶ北大での研究者生活のかたわら、自然エネルギー関連の活動に取り組み、2012年からNPO法人「北海道新エネルギー普及促進協会」の理事長を務める。札幌市在住

建設工事が進む先端半導体工場「ラピダス」(昨年10月撮影)

電力需要伸び率で北海道の産業用が最高(電力広域運営推進機構の資料・山形さん提供)

北電の出力制御の一例。電力が余り、太陽光5.6%、風力12.8%を停めた(山形さん資料から)

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.