脳神経外科の急性期治療と在宅医療の進化を森山病院の安栄良悟医師に訊く

脳神経線維を傷めない手術を確立

訪問看護とのコラボで延びる余命

今も旭川医大時代の患者のフォローを続けている安栄医師(7月17日、森山病院応接室)

(あんえい・りょうご)1968年北広島市出身。函館ラサール高校、旭川医大卒業。旭川医大医局、大阪国立循環器センター、鹿児島市立病院を経て旭川医大医局に入局。同医大脳神経外科学講座准教授を経て2021年2月森山病院脳神経外科部長に就任。医学博士、日本脳神経外科学会専門医・指導医。57歳

Medical Report

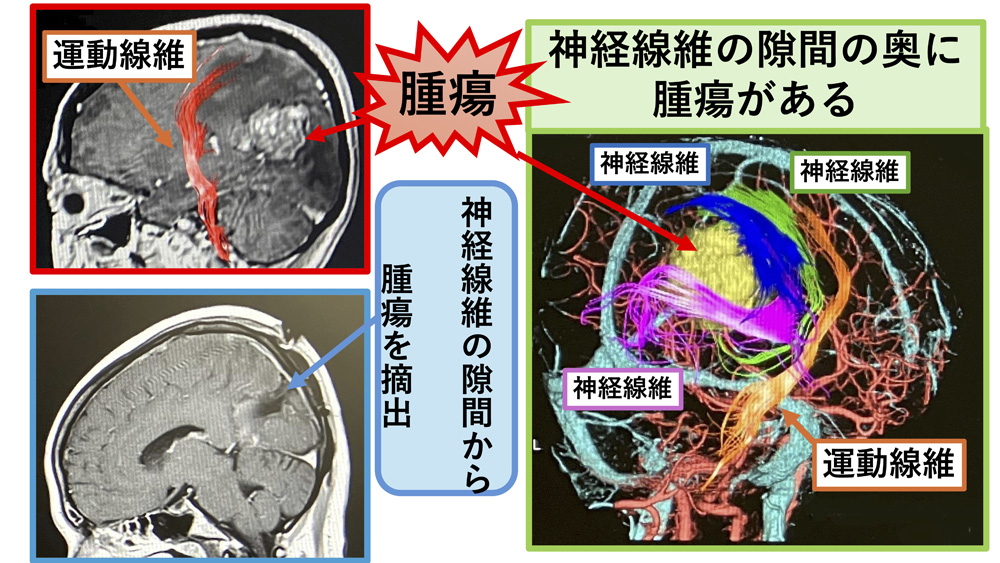

社会医療法人元生会(旭川市・森山領理事長)が運営する森山病院(232床)の脳神経外科が脳腫瘍や血腫などの治療で大きな成果を上げている。2年前、放射線部に導入された解析ソフトで脳神経線維を描出するシステムが確立し、脳神経繊維を温存しながら病変部に的確にアクセスできるようになった。さらに、訪問看護チームとの連携により在宅治療で患者の延命とQOLの向上が図られるなど、診療部門を超えたコラボレーションにも注目が集まっている。これらのプロジェクトをリードしているのが脳神経外科部長の安栄良悟医師だ。元旭川医大脳神経外科准教授で道内における悪性脳腫瘍治療の第一人者である安栄医師に急性期治療と在宅医療の進化を訊いた。

(7月17日取材 工藤年泰・武智敦子)

術後障害を避ける急性期治療

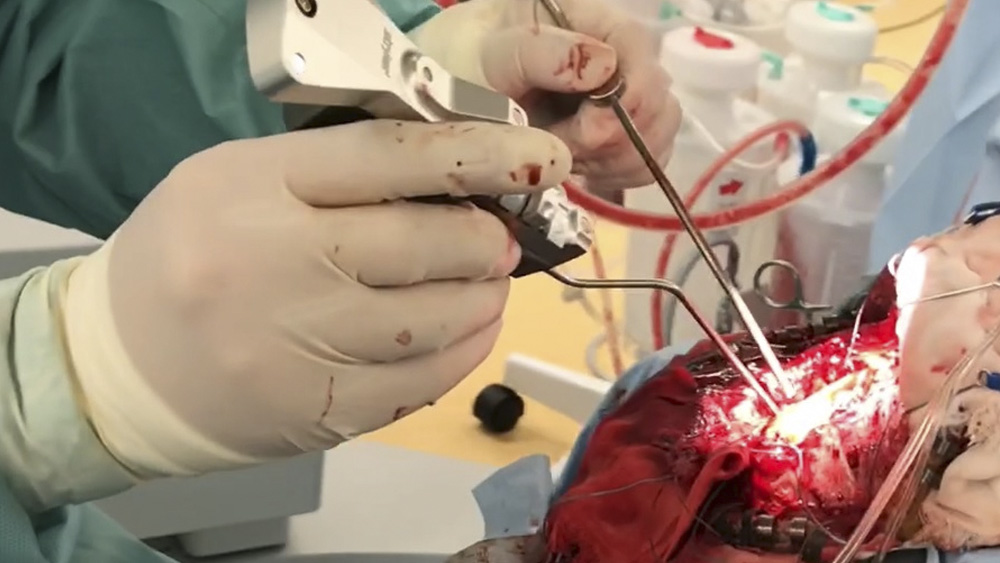

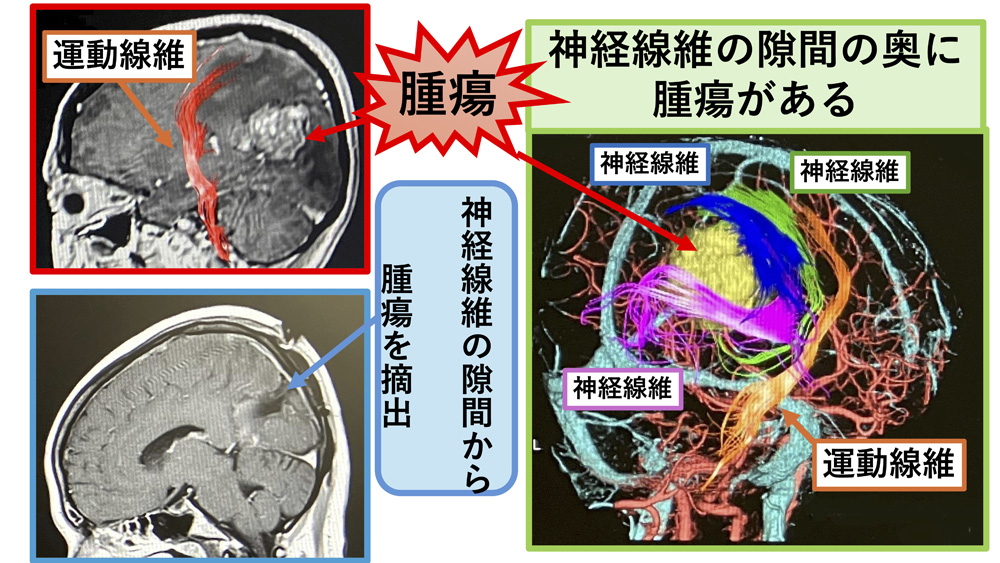

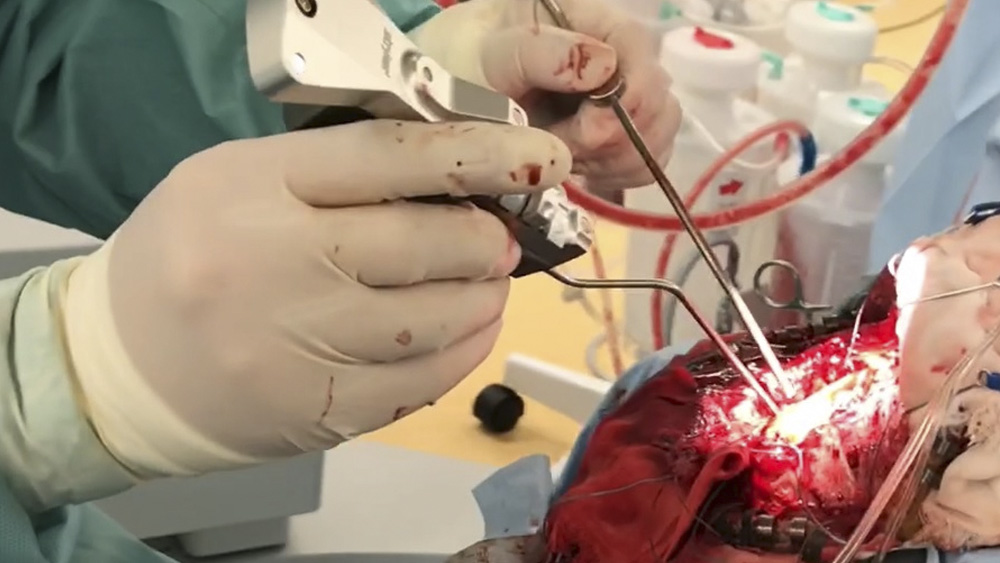

「森山病院の放射線部にトラクトグラフィーという解析ソフトが導入されたのが2023年7月。これを使い、熟練した技師の力で肉眼では見えない脳神経線維の描出システムが確立され、手術に当たり脳腫瘍や脳出血などの病変部に的確にアクセスできるようになりました」

こう話すのは同病院脳神経外科部長の安栄良悟医師だ。解析ソフトは脳梗塞などの患者の頭部MRIを撮影し、仮想的に脳神経線維の位置や損傷程度を調べることができる。病変部とその周辺を3D画像で立体的に描出できるため、執刀する医師は脳神経線維や血管を避けることが可能となる。

脳の表面(大脳皮質)には手足を動かしたり、話をしたり聞き取るといった言語に関わる指令を出す領域などさまざまな機能を持つ部分がある。これらの離れた機能領域を海底ケーブルのようにつなぎ、情報伝達の役割を果たしているのが「脳神経線維」だ。

脳梗塞などで手足を動かす運動の機能が障害されるとマヒが出て「手足が動かない」「歩けない」といった症状が出現する。この場合、脳梗塞が起きた場所が運動を司る脳神経線維をかすめている程度であれば急性期治療とリハビリでマヒの改善は期待できるが、脳梗塞が直撃した場合はマヒの回復は非常に困難になる。

やっかいなのが運動線維をぎりぎり避けているケースで、この場合は入院後1~2日で軽快するため「もう帰る」と言い出す患者もいる。しかし、ほどなく悪化したり梗塞が拡大するリスクもある。こうした患者には詳しく説明し、1~2週間かけて急性期治療を継続する。

会話のための伝達ケーブルである脳神経線維や大脳皮質が脳梗塞などで障害された場合には、「言葉が理解できない」「話が伝わらない」といった症状が現れる。大脳皮質が障害されると「話そうとしても上手く言葉にならない」といった失語状態に。言語の神経線維の中央部分が障害されると「メガネ」を「メママ」と誤って発音する錯誤が生じる。

「重要なのは失語や錯誤は言語機能の障害であり、決して認知症ではないということです。会話が上手く成立しないため認知症と誤解されることもありますが、根本的に異なることを忘れてはなりません」(安栄医師、以下同)

その点、先述の解析ソフトを使えば肉眼では見えない脳神経線維を可視化して描出できるため、それらを保護して手術ができる。ある脳腫瘍の患者は足が動かず歩けなくなったが、運動関係の神経線維が腫瘍にピタッとくっ付いていることが分かった。手術で神経線維は目視できないが、くっついている場所は分かっているので、丁寧にはがして腫瘍を摘出すると足が動くようになった。

乳がんの治療で通院していた患者が「目が痛い」「頭が痛い」と訴えるので、検査すると脳の真ん中に腫瘍が見つかった。放置すると予後は3カ月。安栄医師は手術の際、患部にアプローチするため後頭部からアプローチする小さなトンネルを掘って腫瘍を摘出した。

「放射線部が描出した画像を見ながら、大事な神経などを傷つけずに患部に辿りつける場所を選んでアプローチしました。手術は成功しマヒも残りませんでした。患者さんは退院し、乳がんの治療を続けています。このシステムを使えば、術後障害のリスクを限りなく減らすことができます。悪性の脳腫瘍の予後は診断がついてから1年ちょっと。だからこそ障害は最小限にして、少しでも予後の時間を延ばしたい。その後に化学療法などの治療は必要になりますが、命がけの治療を『森山病院でやりたい』という患者さんには、真正面から取り組みます」

より安全な治療を導き出す脳神経線維描出システムと熟練の手術。放射線部と安栄医師の連携が大きな成果をもたらしていると言えそうだ。

解析ソフトで描出された患者の脳神経繊維。右側中央の黄色い部分が脳腫瘍

悪性脳腫瘍で豊富な治療実績を持つ安栄医師

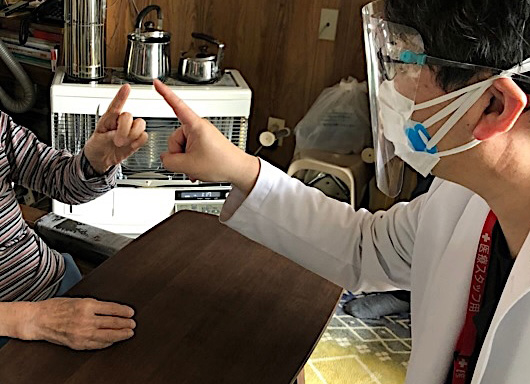

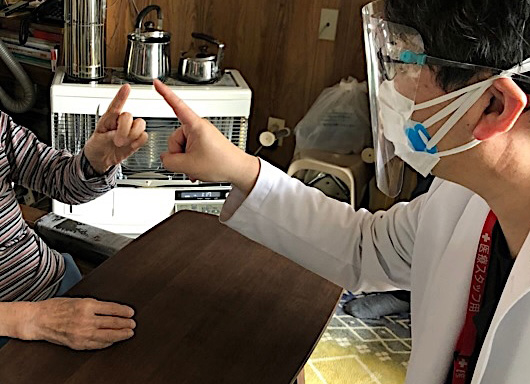

在宅患者を診察する安栄医師

解析ソフトで描出された患者の脳神経繊維。右側中央の黄色い部分が脳腫瘍

悪性脳腫瘍で豊富な治療実績を持つ安栄医師

在宅患者を診察する安栄医師

コラボ診療で得た新たな手応え

旭川医大脳神経外科准教授の職を辞した安栄医師が、森山病院の脳神経外科部長として着任したのは2021年2月。専門領域は希少がんのひとつとされる悪性脳腫瘍で、旭川医大病院では延べ約400症例の手術を手掛けた。こうした実績から森山病院では急性期・救急部門の対応強化に力を注いできた。

そんな安栄医師が一方で力を注いでいるのが脳神経外科と訪問看護チームとの連携による在宅治療だ。きっかけは着任後1カ月ほどしてあった連絡だった。同医師が旭川医大病院在任中に悪性脳腫瘍の手術を施した当時19歳の女性は、以後5年ほど元気に過ごしていたが、激しい頭痛と嘔吐で同病院に救急搬送され、検査の結果「髄液播種」であることが分かった。薬剤の投与で一時的に軽快したが、もう治療法はなく余命は1週間程度。両親にはその事実を告げたが、本人は知らせていないということだった。最初から安栄医師が診ていたので、両親は森山病院での看取りを希望しているという。転院時には抗浮腫剤を含めた大量の薬で容態は落ち着いていたが、いつ急変してもおかしくない状態だった。

そんなある日、病棟回診時に彼女から「先生! いつ帰れる?」と笑顔で問いかけられた。「もう帰れない」とは言えず、思わず「雪が解ける頃には」と言ってしまった。限られた時間の中で何とか家に戻ることはできないか。そこで森山病院・訪問看護事業所の看護師、小野寺基子さんに相談を持ち掛け、コラボ診療が始まることになる。

「悪性脳腫瘍の予後は非常に厳しく、どんなに頑張っても1年程度です。この頃、森山病院では僕が大学病院で手術をし、ターミナルケアを迎えた患者さん8人を迎えていました。まだ新型コロナが猛威を振るっていた頃で、入院はある意味、今生の別れを意味した。そういう状況を何とかしたいと考え、彼女をはじめ自宅復帰可能な6人に対して在宅医療を試みたのです」

そこから安栄医師と訪問看護事業所の奮闘が始まる。自宅で点滴や痙攣抑制薬を打てるようにした。そして脳内の圧力が異常に高くなる頭蓋内圧亢進状態の時は、頭の中に直接チューブを留め置きし、持続的にサイフォンシステムを用いて脳脊髄液を排除する「在宅脳室髄液ドレナージ」で圧を下げる療法なども組み合わせた。看護師が訪問した際にチェックしたバイタルなどのデータをアプリで見るなど、リアルタイムに近い状態で患者の情報も把握。安栄医師自身も2週間に1度は患者の自宅を訪ねて様子を見た。チームの努力の甲斐もあり、先述の余命1週間の女性は自宅で62日間、2カ月以上を過ごすことができたという。

「余命1週間とされた患者さんが家族の介助を受けて車いすで散歩をしたり、姉がハンバーガーを買ってきた時は一緒に食べることもできた。その後、容態が悪化し森山病院で亡くなりましたが、彼女との約束を守ることはできました。他の患者さんもおしなべて自宅に帰ると元気になられ、実感として生存期間が少し延びるような気がします」

転移性脳腫瘍のある患者は、めまいで運ばれてきた。検査をすると実は膵がんの末期で頭に転移した状態だった。内科的治療で脳の腫れを抑える治療を行なうと一時的に軽快したが、膵がんはステージ4で余命は2、3カ月だった。

「頭の腫瘍を除去する手術をしましたが、余命はわずか。ところが家に戻って生活をしてもらうと、急に元気になりました。買い物にまで行き始めたので、ご家族から誤診を疑われたほどです。そのような生活が5カ月続いてから亡くなられました。ただ、この5カ月はご本人にも家族にとっても大きかったと思います」

生きるための在宅につなげる

30代の男性は全身痙攣を起こして森山病院に搬送されてきた。左脳に浸潤性の強い原発性悪性脳腫瘍が認められたので摘出手術を行なった。しかし、このようなケースの中間生存期間は14カ月(治療を受けた患者の半数が生き残る期間)。放射線治療や化学療法を継続すると18カ月間無症状で経過したが、その後に再発し、意識障害や痙攣重積が起きた。家族には「余命3カ月」と伝えた上で、手術をすれば一時的に自宅に戻れる可能性のあることを告げ、手術を行なうと少しずつ意識は回復し、痙攣も沈静化してきた。

「正直諦めかけていましたが、患者さんを自宅に戻すという目標のもとに多職種ができることを行ないました。するとやがて病室から出て歩行やトイレが自分でできるようになり、2回目の手術から4カ月後に歩いてご自宅まで帰ることができたのです」

2回目の手術をしたのは2年前の8月。そこから24カ月が経過したが、画像を見る限り再発はしておらず、今も元気に暮らしているという。

「取材を受けている今日も訪問診療してきたばかりです。楽しみがあると免疫力が高まり、がんが制御されるという話を聞きますが、どんな力が働いているかは分かりません」

このような森山病院の在宅医療への取り組みは、2022年と23年の日本在宅救急医学会総会で報告され話題となった。また一連の活動を論文発表したことがきっかけで、安栄医師は日本臨床救急医学会の合同セッションに招待され、定期的な討論を継続していくことになっている。

結びに安栄医師の印象的なコメントを紹介しておきたい。

「まだ症例数は多くありませんが、これまでの経験から在宅医療は看取りの医療ではなく生きるための医療だと考えるようになりました。森山病院に来た患者さんには可能な限りリスクの少ない急性期治療を施し、生きるための在宅につなげていきます。そして悪化した時は再び病院へ。多職種のスタッフが目標を共有し実践すると、医学的予想をはるかに凌駕する結果をもたらすものだと実感しているところです」

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.